Dieci dipinti capolavoro meno famosi da cercare nelle chiese di Roma

Tutti sanno che le chiese di Roma sono come un museo con tante sale piene di capolavori assoluti, che in più si trovano nel luogo per cui furono creati e concepiti. Ogni visitatore di Roma è andato alla ricerca dei celebratissimi capolavori dei grandi maestri: “e dove sono i Caravaggio?”, “e Raffaello?”, “e Bernini?”, “e Michelangelo?”. Non è certo un segreto: facile trovarli ormai, non serve più la guida rossa del Touring, basta chiedere al web, o seguire qualche art-influencer.

Io vi propongo qualcosa di leggermente diverso: dieci dipinti straordinari, opere di valore assoluto che meritano osservazione e interesse. Dieci pilastri della storia della pittura, ben visibili nelle chiese di Roma ma nascosti dall’ombra social di opere più celebrate e iconiche. In ordine sparso.

1 - Daniele da Volterra a Trinità de' Monti

La chiesa di Trinità dei Monti, o meglio della Santissima Trinità dei Monti, proprio sopra la famigerata scalinata di Piazza di Spagna, ospita diverse opere d’arte importantissime della metà del Cinquecento, ovvero del tardo Rinascimento, quello che gli storici chiamano Manierismo.

Scelgo per voi la Deposizione di Cristo dalla croce di Daniele da Volterra, situata nella Cappella Bonfili e dipinta nel 1545.

Daniele da Volterra passa alla storia come il Braghettone, quello che dipinge le mutande a Gesù nella Cappella Sistina, coprendo i nudi di Michelangelo. Però se scelgono proprio lui per modificare Michelangelo, il Divino, beh… un motivo ci sarà. Nessuno dipingeva alla maniera di Michelangelo meglio di lui, Daniele. Aveva poi un’innata capacità di bilanciare gli spazi, i vuoti e i pieni, la geometria e il bizzarro. Qui di lui c’è tutto, ed è magnifico.

2 - Giulio Romano a Santa Maria dell'Anima

Da un allievo di Michelangelo a un allievo di Raffaello, anzi l’allievo di Raffaello, quello più bravo e importante: Giulio Pippi, detto Giulio Romano.

Giulio, da giovane, stava a bottega da Raffaello a Roma. Poi il maestro muore di colpo il 6 aprile 1520. “E mo’ come famo Cò ste commesse?” C’era una mega lista d’attesa per opere di Raffaello: decine di progetti in compimento, disegni, bozzetti, contratti firmati e già pagati. “Eh vabbè”, pensa lui con gli altri collaboratori, “famole noi, tanto semo bravi, c’ha insegnato bene no?”. Ed erano bravissimi, il top del top.

Ed ecco che Giulio dipinge questa squisita pala d’altare chiamata Pala Fugger (1521), perché era destinata ai banchieri Fugger, tra le cinque famiglie più ricche d’Europa. Tedeschi di Augsburg; infatti la pala è nella chiesa nazionale tedesca- Santa Maria dell’Anima - di cui erano sponsor massimi a quel tempo.

L’opera doveva decorare la loro cappella di famiglia ma è talmente superiore che viene messa sull’altare principale.

È l’esempio perfetto della “Sacra Famiglia e santi” da esportazione per gli stranieri: santi, putti, Madonna e Bambino, e poi in fondo rovine antiche, un emiciclo illuminato dall’aurora romana giallissima. Tra l'altro il luogo esiste davvero, ai Mercati di Traiano… Santi e souvenir, che poi è l’Italia di oggi, no?

3 - Taddeo Zuccari a San Marcello al Corso

Per chi fa lo struscio in via del Corso ecco la pausa arte perfetta: la chiesa di San Marcello al Corso. A Roma è famosissima per il suo presepe e per il Crocifisso Miracoloso. Il Crocifisso resterà tra le immagini più iconiche di questo inizio secolo. Francesco, il papa, lo portò a Piazza San Pietro e vi pregò di fronte invocando protezione e la fine della pandemia di Covid. Che poi è finita—per il vaccino, direte. Però il vaccino è arrivato veloce… non dico altro.

Ad ogni modo, nella chiesa ci sono anche notevolissimi affreschi di Perin del Vaga e Daniele da Volterra, quello del dipinto n.1. sopra piazza di Spagna. Io però scelgo un’opera che mi fa impazzire: se passo lì devo entrare e osservarla, irresistibile.

La Conversione di Paolo (sulla via di Damasco) di Taddeo Zuccari, dipinta a olio su lavagna (!!), del 1560-62 circa, Cappella Frangipane.

Una dinamite di luci e colori, tanti personaggi, tutti che fuggono e si ritorcono, e Saulo cade da cavallo chiamato dal Cristo, che poi lo acceca e lo prepara alla missione. Il cavallo è spaventatissimo, piccolo e bellissimo. Gesù lancia la magia dalla nuvoletta in movimento, gli angeli si fregano le mani: il colpito sarà il doctor gentium, l’apostolo di Gesù, San Paolo Apostolo, e morirà a Roma martire.

Due cosette da aggiungere uno: Taddeo è il fratello bono di Federico Zuccari, famosissimo anche lui, anzi più famoso, ma Taddeo — che muore giovane — era più bravo. Due: c’è un’altra famosissima Conversione di Saulo esposta a Roma che sta inclusa in tutte le liste dei capolavori imperdibili romani: quella di Caravaggio a Santa Maria del Popolo. Chiaramente questa di Zuccari è precedente, il Merisi l’ha vista, e un po’ l’ha anche scopiazzata secondo me.

4 - Federico Barocci alla Chiesa Nuova

Continuo con il Manierismo, quelli della Gen Z del Cinquecento, dopo la generazione dei Maestri: Michelangelo, Leonardo e Raffaello.

Raffaello era di Urbino, ed a Urbino nasce anche il nostro Federico Barocci. Che infatti viene a Roma, fa una carriera fulminea, diventa il pittore preferito di San Filippo Neri, l’apostolo di Roma, Pippo il Buono. In dipinto che ho scelto è nella sua chiesa: Santa Maria in Vallicella, detta anche Chiesa Nuova.

Ma torniamo un attimo a Barocci, da bravo fuorisede aveva un problema, che è poi quello di tanti che dalla provincia vengono in questo caos. Roma non gli piace: troppa gente, troppa competizione, va tutto troppo veloce, e lui è di indole lenta. Così si inventa la storia che qualcuno ha provato ad avvelenarlo; pochi gli credono, lui sì, si autoconvince, e scappa via, ciao Roma, Torna a Urbino sotto la protezione di Francesco Maria della Rovere Secondo. Finalmente a casa tranquillo. Federico continua a lavorare per Roma però: è tra i più importanti pittori della Controriforma romana, ma lo fa da Urbino, sull’ermo colle. “Volete un’opera mia? No problem, ve la spedisco via corriere da Urbino… però ve lo dico: sono molto lento.”

L’opera che scelgo è da far lacrimare di commozione; San Filippo vi pregava di fronte commuovendosi: La Visitazione (1583-86).

Maria fa visita all’anziana cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista. Osservandola noterete che Barocci ha uno stile tutto suo, molto riconoscibile: un colore vago e acceso, che ispira emozione e pietà, strati su strati, molto luminoso.

Alla Chiesa Nuova c’è pure un’altra sua opera legata alla vita di Maria: la Presentazione al Tempio, che però Filippo Neri non vede perché Barocci ci mette troppo a farla.

Già che ci siete: le tre pale dell’altare principale sono di Rubens, che però non ho scelto, troppo scontato. La cupola e la volta sono di Pietro da Cortona, e la prima cappella a destra ha un dipinto super di tale Scipione Pulzone (è un Cristo sulla croce; vi consiglio un giochino: trovate il braccio di Giovanni evangelista…).

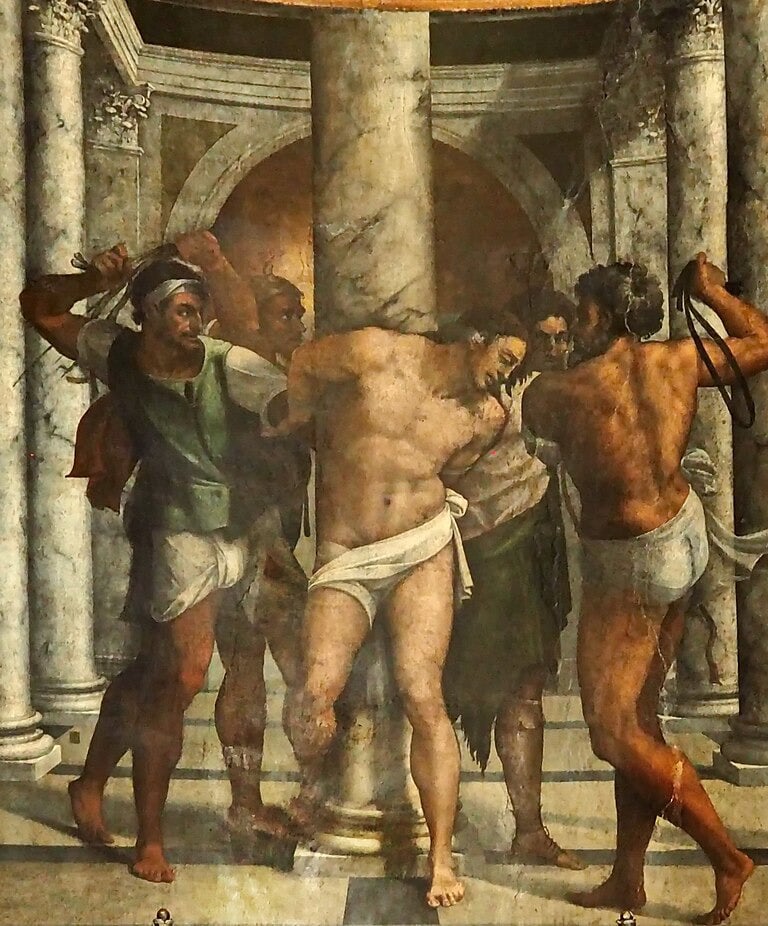

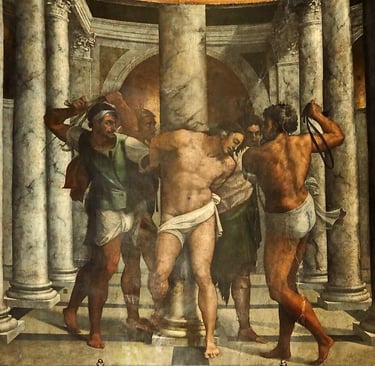

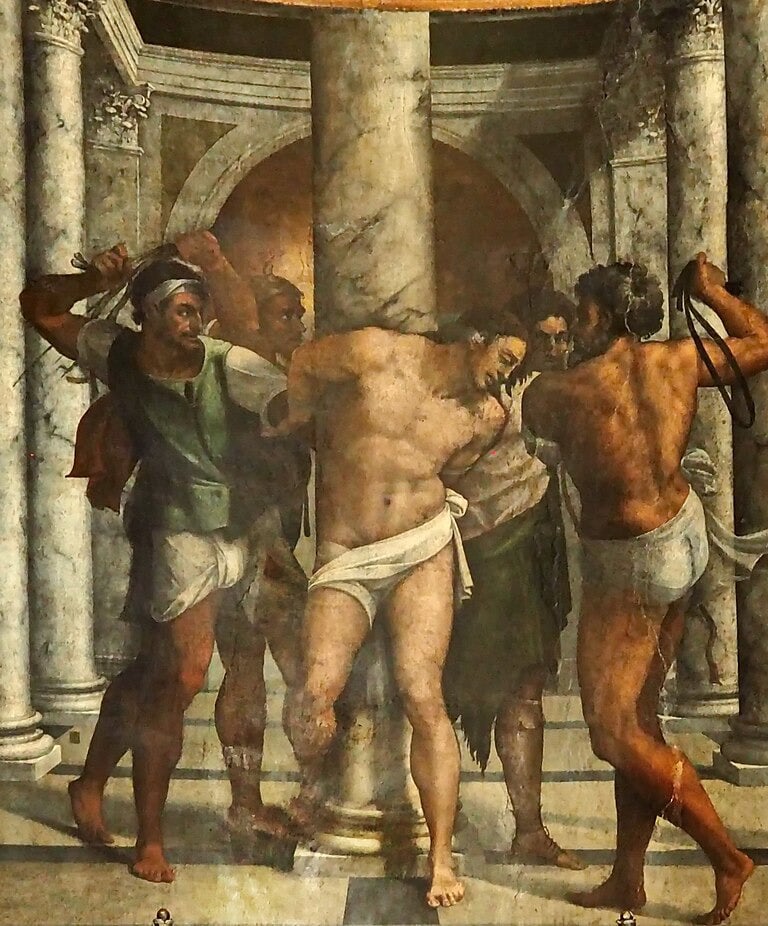

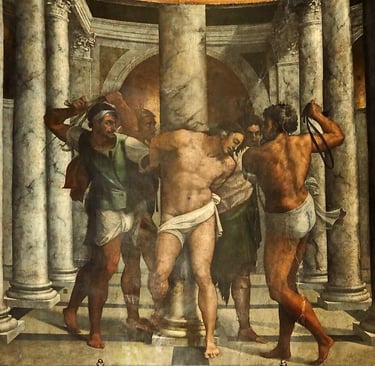

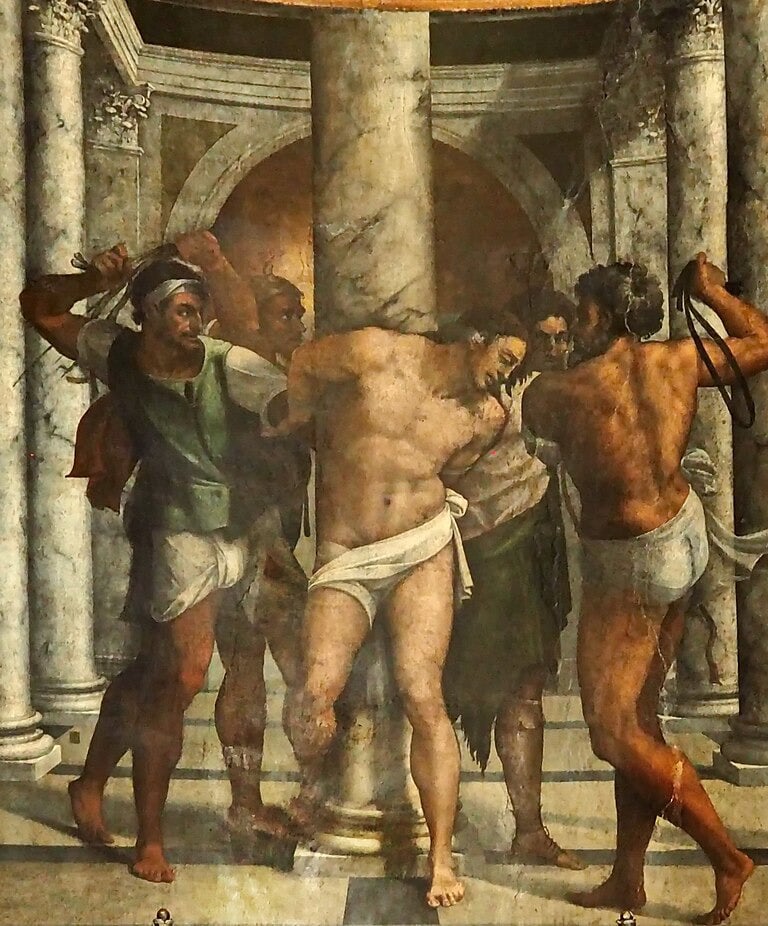

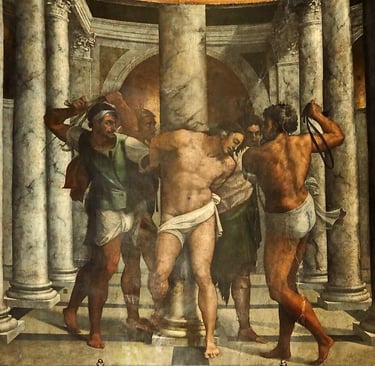

5 - Sebastiano del Piombo a San Pietro in Montorio

Sebastiano Luciani, veneziano, venne a Roma in cerca di fortuna, convinto da un ricchissimo banchiere di nome Agostino Chigi. Questa cosa del veneziano alla corte dei papi funzionò alla grande e si romanizzò subito, stringendo amicizia e alleanza con Michelangelo, comunione d’intenti, rivaleggiare con Raffaello.

La cosa riuscì pure abbastanza. Infatti Clemente VII gli conferì il prestigioso incarico di Piombatore Apostolico, cioè responsabile del sigillo di piombo del papa. Tipo entrare nel CDA di una partecipata oggi: poco lavoro, tanti soldi. Da li il nome con cui passa alla storia dell’arte: Sebastiano del Piombo. L’opera è un raro esempio di pittura a olio su muro, quindi non un affresco. Rappresenta la Flagellazione di Gesù, è del 1518 circa e si trova sopra Trastevere, nella chiesetta di San Pietro in Montorio, vicino al Tempietto del Bramante che molti di voi conoscono.

Vi dicevo della collaborazione tra Sebastiano e Michelangelo, ecco, questo è un esempio. Pare infatti che il cartone preparatorio fu disegnato da Michelangelo in persona, che può essere, Gesù infatti sembra un atleta dai muscoli di marmo, molto vicino alla monumentalità dei nudi michelangioleschi. Questa immagine ha grande successo ed è spesso riutilizzata da altri artisti. Per farla breve, progetto di Michelangelo fiorentino, esecuzione di Sebastiano veneziano, chiesa romana protetta dal re di Spagna. C’è tutta l’Italia del tempo. Poi da fuori la chiesa trovi la più bella vista di Roma che ci sia.

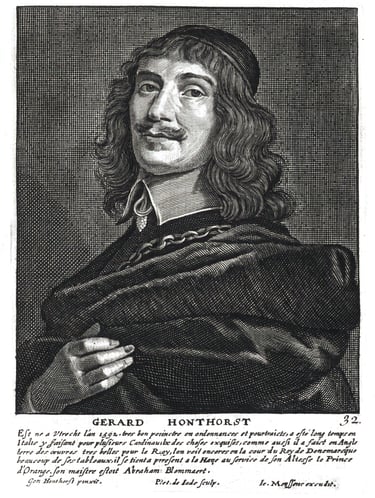

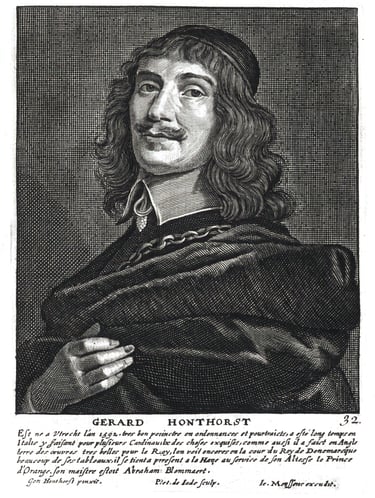

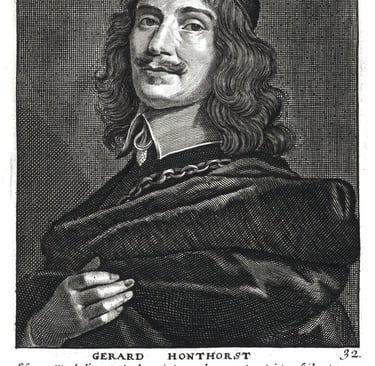

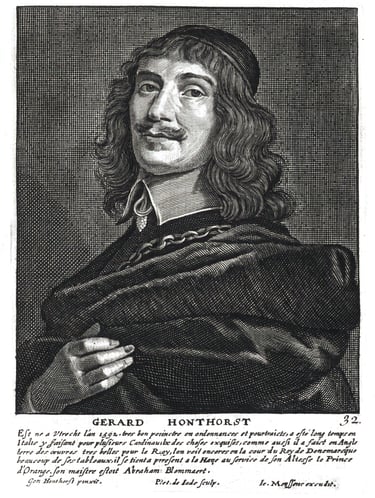

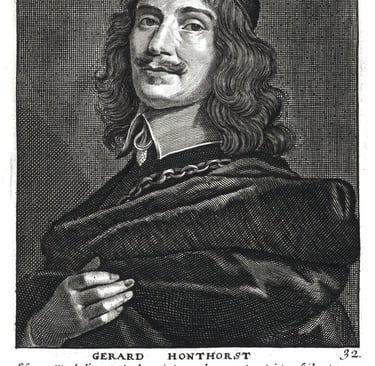

6 - Gherardo delle Notti a Santa Maria della Scala

Scendiamo a Trastevere e, a neanche 5 minuti a piedi, ecco la Chiesa di Santa Maria della Scala, accanto alla famosa Farmacia della Scala, la più antica di Roma. Entrate e subito a destra la Cappella De Battista ospita una tela del 1610/18 che rappresenta la Decollazione del Battista, realizzata da un olandese: Gerard (o Gerrit) van Honthorst, conosciuto in Italia come Gherardo delle Notti per il suo talento nel rappresentare notturni e chiaroscuri. Gherardo di Utrecht è un esempio perfetto di trend watcher: capisce subito cosa avrà successo.

È infatti a Roma durante la parabola di Caravaggio; vede le sue dirompenti novità stilistiche e pensa “dat werkt erg goed”, ovvero “’sta roba funziona alla grande”, e comincia a dipingere alla maniera di Caravaggio: ecco il Caravaggismo. Da bravo olandese capisce poi che ci può fare una bella fortuna e nel 1620 torna in patria, dove importa il nuovo stile e fonda una accademia di grande successo — molto costosa, 100 fiorni solo all’iscrizione. Insomma, per farla breve, sui fa i soldi veri ed il suo Naturalismo diventa lo stile del Secolo d’Oro Olandese, che arriverà fino a Rembrandt. La tela della Scala è quindi la prima pietra di una nuova via dell’arte.

7- Guido Reni a San Lorenzo in Lucina

Restiamo nel Seicento e torniamo nella zona “Roma bene”: la Chiesa di San Lorenzo in Lucina, antichissima e ricchissima di opere d’arte.

La non scelta che voglio segnalarvi è La tentazione di San Francesco di Simon Vouet, un caravaggesco francese. Spoiler: la tentazione è una bella donna…

L’opera scelta, invece, è di un grande maestro dell’arte italiana: il bolognese Guido Reni, ed è un classico che ancora mancava nella nostra selezione: La Crocifissione, dipinta nel 1638. È tra le più perfette e copiate della storia, potentissima e magnetica, issata sull’altare maggiore e incorniciata da eleganti colonne scanalate nere. Gesù pare esalare l’ultimo respiro, ma non c’è una goccia di sangue; il suo busto è in massima tensione. Sotto la croce il tradizionale teschio di Adamo, e dietro la vallata con Gerusalemme oscurata da un cielo oscurato dal tradimento. Una vera icona.

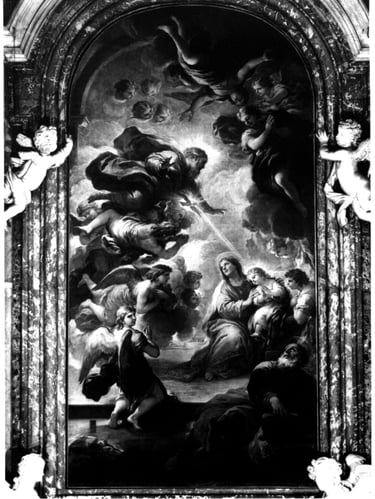

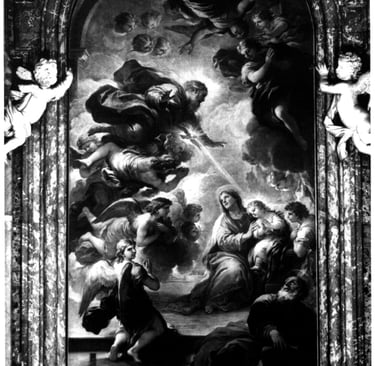

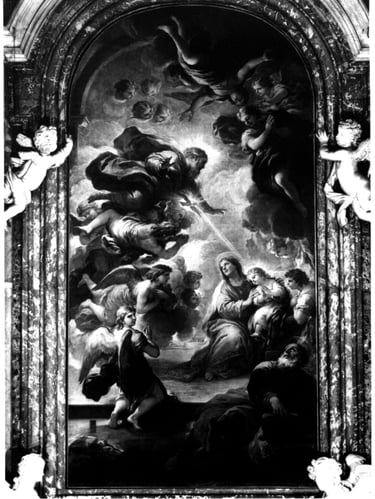

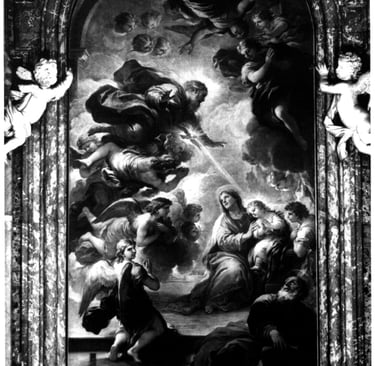

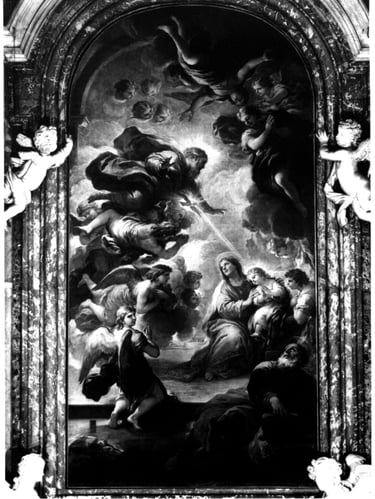

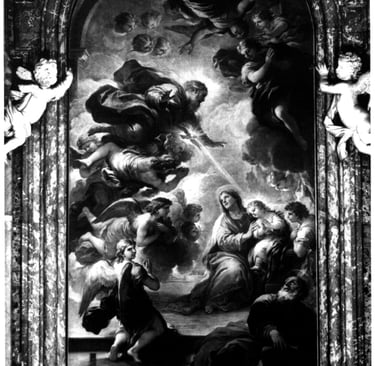

8 - Luca Giordano a Santa Maria in Campitelli

Appena fuori dal ghetto ebraico c’è la maestosa chiesa di Santa Maria in Campitelli, che ha una delle facciate più belle di Roma, disegnata dal solidissimo Carlo Rainaldi. La chiesa fu ricostruita per celebrare la fine di una terribile pestilenza a Napoli, quella del 1656. Un voto ad una icona della Vergine, chiaramente conservata nella chiesa.

La tela scelta è di un napoletano giramondo che fu tra i più importanti del suo tempo, tanto da diventare Cavaliere del re di Spagna Carlo II e artista di corte nr 1 per un decennio: il grande Luca Giordano, detto anche “Luca fa presto” per la sua innata rapidità nel dipingere (così lo mettiamo come contraltare di Barocci, che invece era lentissimo).

L’opera scelta è del 1685 e s’intitola Destinazione di Maria Vergine (o Maria con i genitori Gioacchino e Anna), un’iconografia piuttosto rara. Maria bambina, in braccio alla madre, è scovata dal Padre, che — trasportato da una schiera di angeli — irradia la scena di luce dorata e sceglie Maria destinandole la colomba: una sorta di pre-annunciazione/incarnazione. Sotto, il povero Gioacchino ha paurissima — e lo capisco.

Barocco alla sua massima potenza: quello esagerato e un po’ kitsch che piace tanto ai madrileños.

9- Guido Reni in Santa Maria della Concezione

E’ un olio su lino, ubicazione: Santa Maria della Concezione in via Vittorio Veneto, proprio sopra la famosa cripta con migliaia di ossa, che infatti appartiene a questa chiesa.

L’opera è San Michele Arcangelo che sconfigge Satana. Osservatela: l’avete vista migliaia di volte, è l’icona della Polizia di Stato, di cui san Michele — che sconfigge i cattivi — è il santo protettore. Ci sta, no?

Lui, bello e biondo, capelli lunghi, fisico perfetto tipo Brad Pitt in Troy ma molto più puro, con il piede schiaccia Satana sconfitto; con la spada lo minaccia, con le catene lo arresta; le fiamme gli fanno un baffo. E qui ricorda un po’ Obi-Wan Kenobi che sconfigge Anakin in La vendetta dei Sith. L’eroe perfetto, che tutti imitano. Poi, già che state lì, fatevi pure una passeggiata su via Veneto.

Faccio una cosa che non dovrei fare: per l’opera 9 non solo torno indietro nel tempo, al 1635, ma scelgo anche una seconda opera di Guido Reni. Ma non è colpa mia se, prima della modello Crocifissione più iconico del suo tempo, ne ha inventato un altro di modello, altrettanto immortale. Maestro del design sacro, davvero, il buon Guido.

10- Marco Benefial all'Ara Coeli

Per l’ultima opera andiamo in una delle chiese più importanti di Roma, e tocca salire 124 gradini: l’Ara Coeli sul Campidoglio.

Scelgo un’opera del Settecento, di un artista che è stato per me una mezza ossessione ai tempi degli studi: un altro romano de Roma, Marco Benefial, uno dei pittori più sottovalutati di sempre. Vabbè, forse esagero — comunque uno davvero bravo.

Nella Cappella Boccapaduli si conservano due tele che raccontano la vita di Santa Margherita da Cortona. Furono presentate nel 1732 come dipinte da un certo Filippo Evangelisti. Era però un prestanome, poiché il vero autore era Benefial. Il problema è che il talentuoso Marco B. era inviso agli accademici, mal tollerato, considerato un pericolo: insomma, gli facevano mobbing perché dipingeva in maniera diversa.

Addirittura, con un decreto del 1715 fu impedito ai non accademici come lui di ottenere commissioni pubbliche. Benefial fece appello al papa e vinse la causa, facendo abrogare la legge. Ma la vittoria dei “ribelli”, di cui lui era il capo, cambiò poco la situazione, tanto che ancora dieci anni dopo usò il prestanome di cui sopra per il suo capolavoro dell’Ara Coeli.

Due tele, dicevo: La morte della santa e Il ritrovamento del cadavere dell’amato. Scelgo la seconda.

La santa, elegantissima, piange alla vista del cadavere esanime dell’amato Arsenio, anatomicamente perfetto e adagiato a tre quarti. Nella chiesa il suo corpo nudo è coperto da una fascina di legni, ma il bozzetto conservato a Palazzo Barberini mostra il suo corpo nudo, tragicamente perfetto e di incisiva brutalità. Anche il povero Settecento a Roma ha prodotto cose belle.

Dieci dipinti capolavoro meno famosi da cercare nelle chiese di Roma

Tutti sanno che le chiese di Roma sono come un museo con tante sale piene di capolavori assoluti, che in più si trovano nel luogo per cui furono creati e concepiti. Ogni visitatore di Roma è andato alla ricerca dei celebratissimi capolavori dei grandi maestri: “e dove sono i Caravaggio?”, “e Raffaello?”, “e Bernini?”, “e Michelangelo?”. Non è certo un segreto: facile trovarli ormai, non serve più la guida rossa del Touring, basta chiedere al web, o seguire qualche art-influencer.

Io vi propongo qualcosa di leggermente diverso: dieci dipinti straordinari, opere di valore assoluto che meritano osservazione e interesse. Dieci pilastri della storia della pittura, ben visibili nelle chiese di Roma ma nascosti dall’ombra social di opere più celebrate e iconiche. In ordine sparso.

1 - Daniele da Volterra a Trinità de' Monti

La chiesa di Trinità dei Monti, o meglio della Santissima Trinità dei Monti, proprio sopra la famigerata scalinata di Piazza di Spagna, ospita diverse opere d’arte importantissime della metà del Cinquecento, ovvero del tardo Rinascimento, quello che gli storici chiamano Manierismo.

Scelgo per voi la Deposizione di Cristo dalla croce di Daniele da Volterra, situata nella Cappella Bonfili e dipinta nel 1545.

Daniele da Volterra passa alla storia come il Braghettone, quello che dipinge le mutande a Gesù nella Cappella Sistina, coprendo i nudi di Michelangelo. Però se scelgono proprio lui per modificare Michelangelo, il Divino, beh… un motivo ci sarà. Nessuno dipingeva alla maniera di Michelangelo meglio di lui, Daniele. Aveva poi un’innata capacità di bilanciare gli spazi, i vuoti e i pieni, la geometria e il bizzarro. Qui di lui c’è tutto, ed è magnifico.

2 - Giulio Romano a Santa Maria dell'Anima

Da un allievo di Michelangelo a un allievo di Raffaello, anzi l’allievo di Raffaello, quello più bravo e importante: Giulio Pippi, detto Giulio Romano.

Giulio, da giovane, stava a bottega da Raffaello a Roma. Poi il maestro muore di colpo il 6 aprile 1520. “E mo’ come famo Cò ste commesse?” C’era una mega lista d’attesa per opere di Raffaello: decine di progetti in compimento, disegni, bozzetti, contratti firmati e già pagati. “Eh vabbè”, pensa lui con gli altri collaboratori, “famole noi, tanto semo bravi, c’ha insegnato bene no?”. Ed erano bravissimi, il top del top.

Ed ecco che Giulio dipinge questa squisita pala d’altare chiamata Pala Fugger (1521), perché era destinata ai banchieri Fugger, tra le cinque famiglie più ricche d’Europa. Tedeschi di Augsburg; infatti la pala è nella chiesa nazionale tedesca- Santa Maria dell’Anima - di cui erano sponsor massimi a quel tempo.

L’opera doveva decorare la loro cappella di famiglia ma è talmente superiore che viene messa sull’altare principale.

È l’esempio perfetto della “Sacra Famiglia e santi” da esportazione per gli stranieri: santi, putti, Madonna e Bambino, e poi in fondo rovine antiche, un emiciclo illuminato dall’aurora romana giallissima. Tra l'altro il luogo esiste davvero, ai Mercati di Traiano… Santi e souvenir, che poi è l’Italia di oggi, no?

3 - Taddeo Zuccari a San Marcello al Corso

Per chi fa lo struscio in via del Corso ecco la pausa arte perfetta: la chiesa di San Marcello al Corso. A Roma è famosissima per il suo presepe e per il Crocifisso Miracoloso. Il Crocifisso resterà tra le immagini più iconiche di questo inizio secolo. Francesco, il papa, lo portò a Piazza San Pietro e vi pregò di fronte invocando protezione e la fine della pandemia di Covid. Che poi è finita—per il vaccino, direte. Però il vaccino è arrivato veloce… non dico altro.

Ad ogni modo, nella chiesa ci sono anche notevolissimi affreschi di Perin del Vaga e Daniele da Volterra, quello del dipinto n.1. sopra piazza di Spagna. Io però scelgo un’opera che mi fa impazzire: se passo lì devo entrare e osservarla, irresistibile.

La Conversione di Paolo (sulla via di Damasco) di Taddeo Zuccari, dipinta a olio su lavagna (!!), del 1560-62 circa, Cappella Frangipane.

Una dinamite di luci e colori, tanti personaggi, tutti che fuggono e si ritorcono, e Saulo cade da cavallo chiamato dal Cristo, che poi lo acceca e lo prepara alla missione. Il cavallo è spaventatissimo, piccolo e bellissimo. Gesù lancia la magia dalla nuvoletta in movimento, gli angeli si fregano le mani: il colpito sarà il doctor gentium, l’apostolo di Gesù, San Paolo Apostolo, e morirà a Roma martire.

Due cosette da aggiungere uno: Taddeo è il fratello bono di Federico Zuccari, famosissimo anche lui, anzi più famoso, ma Taddeo — che muore giovane — era più bravo. Due: c’è un’altra famosissima Conversione di Saulo esposta a Roma che sta inclusa in tutte le liste dei capolavori imperdibili romani: quella di Caravaggio a Santa Maria del Popolo. Chiaramente questa di Zuccari è precedente, il Merisi l’ha vista, e un po’ l’ha anche scopiazzata secondo me.

4 - Federico Barocci alla Chiesa Nuova

Continuo con il Manierismo, quelli della Gen Z del Cinquecento, dopo la generazione dei Maestri: Michelangelo, Leonardo e Raffaello.

Raffaello era di Urbino, ed a Urbino nasce anche il nostro Federico Barocci. Che infatti viene a Roma, fa una carriera fulminea, diventa il pittore preferito di San Filippo Neri, l’apostolo di Roma, Pippo il Buono. In dipinto che ho scelto è nella sua chiesa: Santa Maria in Vallicella, detta anche Chiesa Nuova.

Ma torniamo un attimo a Barocci, da bravo fuorisede aveva un problema, che è poi quello di tanti che dalla provincia vengono in questo caos. Roma non gli piace: troppa gente, troppa competizione, va tutto troppo veloce, e lui è di indole lenta. Così si inventa la storia che qualcuno ha provato ad avvelenarlo; pochi gli credono, lui sì, si autoconvince, e scappa via, ciao Roma, Torna a Urbino sotto la protezione di Francesco Maria della Rovere Secondo. Finalmente a casa tranquillo. Federico continua a lavorare per Roma però: è tra i più importanti pittori della Controriforma romana, ma lo fa da Urbino, sull’ermo colle. “Volete un’opera mia? No problem, ve la spedisco via corriere da Urbino… però ve lo dico: sono molto lento.”

L’opera che scelgo è da far lacrimare di commozione; San Filippo vi pregava di fronte commuovendosi: La Visitazione (1583-86).

Maria fa visita all’anziana cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista. Osservandola noterete che Barocci ha uno stile tutto suo, molto riconoscibile: un colore vago e acceso, che ispira emozione e pietà, strati su strati, molto luminoso.

Alla Chiesa Nuova c’è pure un’altra sua opera legata alla vita di Maria: la Presentazione al Tempio, che però Filippo Neri non vede perché Barocci ci mette troppo a farla.

Già che ci siete: le tre pale dell’altare principale sono di Rubens, che però non ho scelto, troppo scontato. La cupola e la volta sono di Pietro da Cortona, e la prima cappella a destra ha un dipinto super di tale Scipione Pulzone (è un Cristo sulla croce; vi consiglio un giochino: trovate il braccio di Giovanni evangelista…).

5 - Sebastiano del Piombo a San Pietro in Montorio

Sebastiano Luciani, veneziano, venne a Roma in cerca di fortuna, convinto da un ricchissimo banchiere di nome Agostino Chigi. Questa cosa del veneziano alla corte dei papi funzionò alla grande e si romanizzò subito, stringendo amicizia e alleanza con Michelangelo, comunione d’intenti, rivaleggiare con Raffaello.

La cosa riuscì pure abbastanza. Infatti Clemente VII gli conferì il prestigioso incarico di Piombatore Apostolico, cioè responsabile del sigillo di piombo del papa. Tipo entrare nel CDA di una partecipata oggi: poco lavoro, tanti soldi. Da li il nome con cui passa alla storia dell’arte: Sebastiano del Piombo. L’opera è un raro esempio di pittura a olio su muro, quindi non un affresco. Rappresenta la Flagellazione di Gesù, è del 1518 circa e si trova sopra Trastevere, nella chiesetta di San Pietro in Montorio, vicino al Tempietto del Bramante che molti di voi conoscono.

Vi dicevo della collaborazione tra Sebastiano e Michelangelo, ecco, questo è un esempio. Pare infatti che il cartone preparatorio fu disegnato da Michelangelo in persona, che può essere, Gesù infatti sembra un atleta dai muscoli di marmo, molto vicino alla monumentalità dei nudi michelangioleschi. Questa immagine ha grande successo ed è spesso riutilizzata da altri artisti. Per farla breve, progetto di Michelangelo fiorentino, esecuzione di Sebastiano veneziano, chiesa romana protetta dal re di Spagna. C’è tutta l’Italia del tempo. Poi da fuori la chiesa trovi la più bella vista di Roma che ci sia.

6 - Gherardo delle Notti a Santa Maria della Scala

Scendiamo a Trastevere e, a neanche 5 minuti a piedi, ecco la Chiesa di Santa Maria della Scala, accanto alla famosa Farmacia della Scala, la più antica di Roma. Entrate e subito a destra la Cappella De Battista ospita una tela del 1610/18 che rappresenta la Decollazione del Battista, realizzata da un olandese: Gerard (o Gerrit) van Honthorst, conosciuto in Italia come Gherardo delle Notti per il suo talento nel rappresentare notturni e chiaroscuri. Gherardo di Utrecht è un esempio perfetto di trend watcher: capisce subito cosa avrà successo.

È infatti a Roma durante la parabola di Caravaggio; vede le sue dirompenti novità stilistiche e pensa “dat werkt erg goed”, ovvero “’sta roba funziona alla grande”, e comincia a dipingere alla maniera di Caravaggio: ecco il Caravaggismo. Da bravo olandese capisce poi che ci può fare una bella fortuna e nel 1620 torna in patria, dove importa il nuovo stile e fonda una accademia di grande successo — molto costosa, 100 fiorni solo all’iscrizione. Insomma, per farla breve, sui fa i soldi veri ed il suo Naturalismo diventa lo stile del Secolo d’Oro Olandese, che arriverà fino a Rembrandt. La tela della Scala è quindi la prima pietra di una nuova via dell’arte.

7- Guido Reni a San Lorenzo in Lucina

Restiamo nel Seicento e torniamo nella zona “Roma bene”: la Chiesa di San Lorenzo in Lucina, antichissima e ricchissima di opere d’arte.

La non scelta che voglio segnalarvi è La tentazione di San Francesco di Simon Vouet, un caravaggesco francese. Spoiler: la tentazione è una bella donna…

L’opera scelta, invece, è di un grande maestro dell’arte italiana: il bolognese Guido Reni, ed è un classico che ancora mancava nella nostra selezione: La Crocifissione, dipinta nel 1638. È tra le più perfette e copiate della storia, potentissima e magnetica, issata sull’altare maggiore e incorniciata da eleganti colonne scanalate nere. Gesù pare esalare l’ultimo respiro, ma non c’è una goccia di sangue; il suo busto è in massima tensione. Sotto la croce il tradizionale teschio di Adamo, e dietro la vallata con Gerusalemme oscurata da un cielo oscurato dal tradimento. Una vera icona.

8 - Luca Giordano a Santa Maria in Campitelli

Appena fuori dal ghetto ebraico c’è la maestosa chiesa di Santa Maria in Campitelli, che ha una delle facciate più belle di Roma, disegnata dal solidissimo Carlo Rainaldi. La chiesa fu ricostruita per celebrare la fine di una terribile pestilenza a Napoli, quella del 1656. Un voto ad una icona della Vergine, chiaramente conservata nella chiesa.

La tela scelta è di un napoletano giramondo che fu tra i più importanti del suo tempo, tanto da diventare Cavaliere del re di Spagna Carlo II e artista di corte nr 1 per un decennio: il grande Luca Giordano, detto anche “Luca fa presto” per la sua innata rapidità nel dipingere (così lo mettiamo come contraltare di Barocci, che invece era lentissimo).

L’opera scelta è del 1685 e s’intitola Destinazione di Maria Vergine (o Maria con i genitori Gioacchino e Anna), un’iconografia piuttosto rara. Maria bambina, in braccio alla madre, è scovata dal Padre, che — trasportato da una schiera di angeli — irradia la scena di luce dorata e sceglie Maria destinandole la colomba: una sorta di pre-annunciazione/incarnazione. Sotto, il povero Gioacchino ha paurissima — e lo capisco.

Barocco alla sua massima potenza: quello esagerato e un po’ kitsch che piace tanto ai madrileños.

9- Guido Reni in Santa Maria della Concezione

E’ un olio su lino, ubicazione: Santa Maria della Concezione in via Vittorio Veneto, proprio sopra la famosa cripta con migliaia di ossa, che infatti appartiene a questa chiesa.

L’opera è San Michele Arcangelo che sconfigge Satana. Osservatela: l’avete vista migliaia di volte, è l’icona della Polizia di Stato, di cui san Michele — che sconfigge i cattivi — è il santo protettore. Ci sta, no?

Lui, bello e biondo, capelli lunghi, fisico perfetto tipo Brad Pitt in Troy ma molto più puro, con il piede schiaccia Satana sconfitto; con la spada lo minaccia, con le catene lo arresta; le fiamme gli fanno un baffo. E qui ricorda un po’ Obi-Wan Kenobi che sconfigge Anakin in La vendetta dei Sith. L’eroe perfetto, che tutti imitano. Poi, già che state lì, fatevi pure una passeggiata su via Veneto.

Faccio una cosa che non dovrei fare: per l’opera 9 non solo torno indietro nel tempo, al 1635, ma scelgo anche una seconda opera di Guido Reni. Ma non è colpa mia se, prima della modello Crocifissione più iconico del suo tempo, ne ha inventato un altro di modello, altrettanto immortale. Maestro del design sacro, davvero, il buon Guido.

10- Marco Benefial all'Ara Coeli

Per l’ultima opera andiamo in una delle chiese più importanti di Roma, e tocca salire 124 gradini: l’Ara Coeli sul Campidoglio.

Scelgo un’opera del Settecento, di un artista che è stato per me una mezza ossessione ai tempi degli studi: un altro romano de Roma, Marco Benefial, uno dei pittori più sottovalutati di sempre. Vabbè, forse esagero — comunque uno davvero bravo.

Nella Cappella Boccapaduli si conservano due tele che raccontano la vita di Santa Margherita da Cortona. Furono presentate nel 1732 come dipinte da un certo Filippo Evangelisti. Era però un prestanome, poiché il vero autore era Benefial. Il problema è che il talentuoso Marco B. era inviso agli accademici, mal tollerato, considerato un pericolo: insomma, gli facevano mobbing perché dipingeva in maniera diversa.

Addirittura, con un decreto del 1715 fu impedito ai non accademici come lui di ottenere commissioni pubbliche. Benefial fece appello al papa e vinse la causa, facendo abrogare la legge. Ma la vittoria dei “ribelli”, di cui lui era il capo, cambiò poco la situazione, tanto che ancora dieci anni dopo usò il prestanome di cui sopra per il suo capolavoro dell’Ara Coeli.

Due tele, dicevo: La morte della santa e Il ritrovamento del cadavere dell’amato. Scelgo la seconda.

La santa, elegantissima, piange alla vista del cadavere esanime dell’amato Arsenio, anatomicamente perfetto e adagiato a tre quarti. Nella chiesa il suo corpo nudo è coperto da una fascina di legni, ma il bozzetto conservato a Palazzo Barberini mostra il suo corpo nudo, tragicamente perfetto e di incisiva brutalità. Anche il povero Settecento a Roma ha prodotto cose belle.

Dieci dipinti capolavoro meno famosi da cercare nelle chiese di Roma

Tutti sanno che le chiese di Roma sono come un museo con tante sale piene di capolavori assoluti, che in più si trovano nel luogo per cui furono creati e concepiti. Ogni visitatore di Roma è andato alla ricerca dei celebratissimi capolavori dei grandi maestri: “e dove sono i Caravaggio?”, “e Raffaello?”, “e Bernini?”, “e Michelangelo?”. Non è certo un segreto: facile trovarli ormai, non serve più la guida rossa del Touring, basta chiedere al web, o seguire qualche art-influencer.

Io vi propongo qualcosa di leggermente diverso: dieci dipinti straordinari, opere di valore assoluto che meritano osservazione e interesse. Dieci pilastri della storia della pittura, ben visibili nelle chiese di Roma ma nascosti dall’ombra social di opere più celebrate e iconiche. In ordine sparso.

1 - Daniele da Volterra a Trinità de' Monti

La chiesa di Trinità dei Monti, o meglio della Santissima Trinità dei Monti, proprio sopra la famigerata scalinata di Piazza di Spagna, ospita diverse opere d’arte importantissime della metà del Cinquecento, ovvero del tardo Rinascimento, quello che gli storici chiamano Manierismo.

Scelgo per voi la Deposizione di Cristo dalla croce di Daniele da Volterra, situata nella Cappella Bonfili e dipinta nel 1545.

Daniele da Volterra passa alla storia come il Braghettone, quello che dipinge le mutande a Gesù nella Cappella Sistina, coprendo i nudi di Michelangelo. Però se scelgono proprio lui per modificare Michelangelo, il Divino, beh… un motivo ci sarà. Nessuno dipingeva alla maniera di Michelangelo meglio di lui, Daniele. Aveva poi un’innata capacità di bilanciare gli spazi, i vuoti e i pieni, la geometria e il bizzarro. Qui di lui c’è tutto, ed è magnifico.

2 - Giulio Romano a Santa Maria dell'Anima

Da un allievo di Michelangelo a un allievo di Raffaello, anzi l’allievo di Raffaello, quello più bravo e importante: Giulio Pippi, detto Giulio Romano.

Giulio, da giovane, stava a bottega da Raffaello a Roma. Poi il maestro muore di colpo il 6 aprile 1520. “E mo’ come famo Cò ste commesse?” C’era una mega lista d’attesa per opere di Raffaello: decine di progetti in compimento, disegni, bozzetti, contratti firmati e già pagati. “Eh vabbè”, pensa lui con gli altri collaboratori, “famole noi, tanto semo bravi, c’ha insegnato bene no?”. Ed erano bravissimi, il top del top.

Ed ecco che Giulio dipinge questa squisita pala d’altare chiamata Pala Fugger (1521), perché era destinata ai banchieri Fugger, tra le cinque famiglie più ricche d’Europa. Tedeschi di Augsburg; infatti la pala è nella chiesa nazionale tedesca- Santa Maria dell’Anima - di cui erano sponsor massimi a quel tempo.

L’opera doveva decorare la loro cappella di famiglia ma è talmente superiore che viene messa sull’altare principale.

È l’esempio perfetto della “Sacra Famiglia e santi” da esportazione per gli stranieri: santi, putti, Madonna e Bambino, e poi in fondo rovine antiche, un emiciclo illuminato dall’aurora romana giallissima. Tra l'altro il luogo esiste davvero, ai Mercati di Traiano… Santi e souvenir, che poi è l’Italia di oggi, no?

3 - Taddeo Zuccari a San Marcello al Corso

Per chi fa lo struscio in via del Corso ecco la pausa arte perfetta: la chiesa di San Marcello al Corso. A Roma è famosissima per il suo presepe e per il Crocifisso Miracoloso. Il Crocifisso resterà tra le immagini più iconiche di questo inizio secolo. Francesco, il papa, lo portò a Piazza San Pietro e vi pregò di fronte invocando protezione e la fine della pandemia di Covid. Che poi è finita—per il vaccino, direte. Però il vaccino è arrivato veloce… non dico altro.

Ad ogni modo, nella chiesa ci sono anche notevolissimi affreschi di Perin del Vaga e Daniele da Volterra, quello del dipinto n.1. sopra piazza di Spagna. Io però scelgo un’opera che mi fa impazzire: se passo lì devo entrare e osservarla, irresistibile.

La Conversione di Paolo (sulla via di Damasco) di Taddeo Zuccari, dipinta a olio su lavagna (!!), del 1560-62 circa, Cappella Frangipane.

Una dinamite di luci e colori, tanti personaggi, tutti che fuggono e si ritorcono, e Saulo cade da cavallo chiamato dal Cristo, che poi lo acceca e lo prepara alla missione. Il cavallo è spaventatissimo, piccolo e bellissimo. Gesù lancia la magia dalla nuvoletta in movimento, gli angeli si fregano le mani: il colpito sarà il doctor gentium, l’apostolo di Gesù, San Paolo Apostolo, e morirà a Roma martire.

Due cosette da aggiungere uno: Taddeo è il fratello bono di Federico Zuccari, famosissimo anche lui, anzi più famoso, ma Taddeo — che muore giovane — era più bravo. Due: c’è un’altra famosissima Conversione di Saulo esposta a Roma che sta inclusa in tutte le liste dei capolavori imperdibili romani: quella di Caravaggio a Santa Maria del Popolo. Chiaramente questa di Zuccari è precedente, il Merisi l’ha vista, e un po’ l’ha anche scopiazzata secondo me.

4 - Federico Barocci alla Chiesa Nuova

Continuo con il Manierismo, quelli della Gen Z del Cinquecento, dopo la generazione dei Maestri: Michelangelo, Leonardo e Raffaello.

Raffaello era di Urbino, ed a Urbino nasce anche il nostro Federico Barocci. Che infatti viene a Roma, fa una carriera fulminea, diventa il pittore preferito di San Filippo Neri, l’apostolo di Roma, Pippo il Buono. In dipinto che ho scelto è nella sua chiesa: Santa Maria in Vallicella, detta anche Chiesa Nuova.

Ma torniamo un attimo a Barocci, da bravo fuorisede aveva un problema, che è poi quello di tanti che dalla provincia vengono in questo caos. Roma non gli piace: troppa gente, troppa competizione, va tutto troppo veloce, e lui è di indole lenta. Così si inventa la storia che qualcuno ha provato ad avvelenarlo; pochi gli credono, lui sì, si autoconvince, e scappa via, ciao Roma, Torna a Urbino sotto la protezione di Francesco Maria della Rovere Secondo. Finalmente a casa tranquillo. Federico continua a lavorare per Roma però: è tra i più importanti pittori della Controriforma romana, ma lo fa da Urbino, sull’ermo colle. “Volete un’opera mia? No problem, ve la spedisco via corriere da Urbino… però ve lo dico: sono molto lento.”

L’opera che scelgo è da far lacrimare di commozione; San Filippo vi pregava di fronte commuovendosi: La Visitazione (1583-86).

Maria fa visita all’anziana cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista. Osservandola noterete che Barocci ha uno stile tutto suo, molto riconoscibile: un colore vago e acceso, che ispira emozione e pietà, strati su strati, molto luminoso.

Alla Chiesa Nuova c’è pure un’altra sua opera legata alla vita di Maria: la Presentazione al Tempio, che però Filippo Neri non vede perché Barocci ci mette troppo a farla.

Già che ci siete: le tre pale dell’altare principale sono di Rubens, che però non ho scelto, troppo scontato. La cupola e la volta sono di Pietro da Cortona, e la prima cappella a destra ha un dipinto super di tale Scipione Pulzone (è un Cristo sulla croce; vi consiglio un giochino: trovate il braccio di Giovanni evangelista…).

5 - Sebastiano del Piombo a San Pietro in Montorio

Sebastiano Luciani, veneziano, venne a Roma in cerca di fortuna, convinto da un ricchissimo banchiere di nome Agostino Chigi. Questa cosa del veneziano alla corte dei papi funzionò alla grande e si romanizzò subito, stringendo amicizia e alleanza con Michelangelo, comunione d’intenti, rivaleggiare con Raffaello.

La cosa riuscì pure abbastanza. Infatti Clemente VII gli conferì il prestigioso incarico di Piombatore Apostolico, cioè responsabile del sigillo di piombo del papa. Tipo entrare nel CDA di una partecipata oggi: poco lavoro, tanti soldi. Da li il nome con cui passa alla storia dell’arte: Sebastiano del Piombo. L’opera è un raro esempio di pittura a olio su muro, quindi non un affresco. Rappresenta la Flagellazione di Gesù, è del 1518 circa e si trova sopra Trastevere, nella chiesetta di San Pietro in Montorio, vicino al Tempietto del Bramante che molti di voi conoscono.

Vi dicevo della collaborazione tra Sebastiano e Michelangelo, ecco, questo è un esempio. Pare infatti che il cartone preparatorio fu disegnato da Michelangelo in persona, che può essere, Gesù infatti sembra un atleta dai muscoli di marmo, molto vicino alla monumentalità dei nudi michelangioleschi. Questa immagine ha grande successo ed è spesso riutilizzata da altri artisti. Per farla breve, progetto di Michelangelo fiorentino, esecuzione di Sebastiano veneziano, chiesa romana protetta dal re di Spagna. C’è tutta l’Italia del tempo. Poi da fuori la chiesa trovi la più bella vista di Roma che ci sia.

6 - Gherardo delle Notti a Santa Maria della Scala

Scendiamo a Trastevere e, a neanche 5 minuti a piedi, ecco la Chiesa di Santa Maria della Scala, accanto alla famosa Farmacia della Scala, la più antica di Roma. Entrate e subito a destra la Cappella De Battista ospita una tela del 1610/18 che rappresenta la Decollazione del Battista, realizzata da un olandese: Gerard (o Gerrit) van Honthorst, conosciuto in Italia come Gherardo delle Notti per il suo talento nel rappresentare notturni e chiaroscuri. Gherardo di Utrecht è un esempio perfetto di trend watcher: capisce subito cosa avrà successo.

È infatti a Roma durante la parabola di Caravaggio; vede le sue dirompenti novità stilistiche e pensa “dat werkt erg goed”, ovvero “’sta roba funziona alla grande”, e comincia a dipingere alla maniera di Caravaggio: ecco il Caravaggismo. Da bravo olandese capisce poi che ci può fare una bella fortuna e nel 1620 torna in patria, dove importa il nuovo stile e fonda una accademia di grande successo — molto costosa, 100 fiorni solo all’iscrizione. Insomma, per farla breve, sui fa i soldi veri ed il suo Naturalismo diventa lo stile del Secolo d’Oro Olandese, che arriverà fino a Rembrandt. La tela della Scala è quindi la prima pietra di una nuova via dell’arte.

7- Guido Reni a San Lorenzo in Lucina

Restiamo nel Seicento e torniamo nella zona “Roma bene”: la Chiesa di San Lorenzo in Lucina, antichissima e ricchissima di opere d’arte.

La non scelta che voglio segnalarvi è La tentazione di San Francesco di Simon Vouet, un caravaggesco francese. Spoiler: la tentazione è una bella donna…

L’opera scelta, invece, è di un grande maestro dell’arte italiana: il bolognese Guido Reni, ed è un classico che ancora mancava nella nostra selezione: La Crocifissione, dipinta nel 1638. È tra le più perfette e copiate della storia, potentissima e magnetica, issata sull’altare maggiore e incorniciata da eleganti colonne scanalate nere. Gesù pare esalare l’ultimo respiro, ma non c’è una goccia di sangue; il suo busto è in massima tensione. Sotto la croce il tradizionale teschio di Adamo, e dietro la vallata con Gerusalemme oscurata da un cielo oscurato dal tradimento. Una vera icona.

8 - Luca Giordano a Santa Maria in Campitelli

Appena fuori dal ghetto ebraico c’è la maestosa chiesa di Santa Maria in Campitelli, che ha una delle facciate più belle di Roma, disegnata dal solidissimo Carlo Rainaldi. La chiesa fu ricostruita per celebrare la fine di una terribile pestilenza a Napoli, quella del 1656. Un voto ad una icona della Vergine, chiaramente conservata nella chiesa.

La tela scelta è di un napoletano giramondo che fu tra i più importanti del suo tempo, tanto da diventare Cavaliere del re di Spagna Carlo II e artista di corte nr 1 per un decennio: il grande Luca Giordano, detto anche “Luca fa presto” per la sua innata rapidità nel dipingere (così lo mettiamo come contraltare di Barocci, che invece era lentissimo).

L’opera scelta è del 1685 e s’intitola Destinazione di Maria Vergine (o Maria con i genitori Gioacchino e Anna), un’iconografia piuttosto rara. Maria bambina, in braccio alla madre, è scovata dal Padre, che — trasportato da una schiera di angeli — irradia la scena di luce dorata e sceglie Maria destinandole la colomba: una sorta di pre-annunciazione/incarnazione. Sotto, il povero Gioacchino ha paurissima — e lo capisco.

Barocco alla sua massima potenza: quello esagerato e un po’ kitsch che piace tanto ai madrileños.

9- Guido Reni in Santa Maria della Concezione

E’ un olio su lino, ubicazione: Santa Maria della Concezione in via Vittorio Veneto, proprio sopra la famosa cripta con migliaia di ossa, che infatti appartiene a questa chiesa.

L’opera è San Michele Arcangelo che sconfigge Satana. Osservatela: l’avete vista migliaia di volte, è l’icona della Polizia di Stato, di cui san Michele — che sconfigge i cattivi — è il santo protettore. Ci sta, no?

Lui, bello e biondo, capelli lunghi, fisico perfetto tipo Brad Pitt in Troy ma molto più puro, con il piede schiaccia Satana sconfitto; con la spada lo minaccia, con le catene lo arresta; le fiamme gli fanno un baffo. E qui ricorda un po’ Obi-Wan Kenobi che sconfigge Anakin in La vendetta dei Sith. L’eroe perfetto, che tutti imitano. Poi, già che state lì, fatevi pure una passeggiata su via Veneto.

Faccio una cosa che non dovrei fare: per l’opera 9 non solo torno indietro nel tempo, al 1635, ma scelgo anche una seconda opera di Guido Reni. Ma non è colpa mia se, prima della modello Crocifissione più iconico del suo tempo, ne ha inventato un altro di modello, altrettanto immortale. Maestro del design sacro, davvero, il buon Guido.

10- Marco Benefial all'Ara Coeli

Per l’ultima opera andiamo in una delle chiese più importanti di Roma, e tocca salire 124 gradini: l’Ara Coeli sul Campidoglio.

Scelgo un’opera del Settecento, di un artista che è stato per me una mezza ossessione ai tempi degli studi: un altro romano de Roma, Marco Benefial, uno dei pittori più sottovalutati di sempre. Vabbè, forse esagero — comunque uno davvero bravo.

Nella Cappella Boccapaduli si conservano due tele che raccontano la vita di Santa Margherita da Cortona. Furono presentate nel 1732 come dipinte da un certo Filippo Evangelisti. Era però un prestanome, poiché il vero autore era Benefial. Il problema è che il talentuoso Marco B. era inviso agli accademici, mal tollerato, considerato un pericolo: insomma, gli facevano mobbing perché dipingeva in maniera diversa.

Addirittura, con un decreto del 1715 fu impedito ai non accademici come lui di ottenere commissioni pubbliche. Benefial fece appello al papa e vinse la causa, facendo abrogare la legge. Ma la vittoria dei “ribelli”, di cui lui era il capo, cambiò poco la situazione, tanto che ancora dieci anni dopo usò il prestanome di cui sopra per il suo capolavoro dell’Ara Coeli.

Due tele, dicevo: La morte della santa e Il ritrovamento del cadavere dell’amato. Scelgo la seconda.

La santa, elegantissima, piange alla vista del cadavere esanime dell’amato Arsenio, anatomicamente perfetto e adagiato a tre quarti. Nella chiesa il suo corpo nudo è coperto da una fascina di legni, ma il bozzetto conservato a Palazzo Barberini mostra il suo corpo nudo, tragicamente perfetto e di incisiva brutalità. Anche il povero Settecento a Roma ha prodotto cose belle.

© 2025. All rights reserved.

Contacts

Or WhatsApp me: